2025年10月24日刊| 总第4129期

2025年的中国综艺市场正悄然经历一场静水流深的转型。

情感观察类节目在历经多年“工业糖精”的浸泡后,已逐渐引发观众的审美疲劳与信任危机。与此同时,文旅类综艺的探索方向也从表层的风景展示,转向对“在地连接”与“生活本真”的深度追寻。

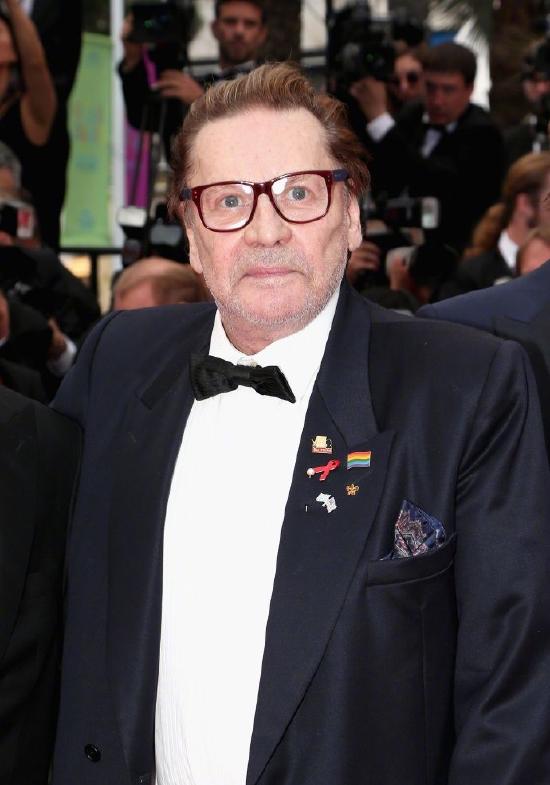

在这一行业发展的十字路口,马伯骞在《心动的信号8》与《灿烂的市集》这两档类型迥异的节目中的表现,恰好为我们提供了一个有意义的参考样本。

他的走红并非依赖于传统意义上精心雕琢的“人设”或强设定的剧本,而是未经设计的真实感与贴地的共情。其背后折射出的是综艺市场对“真实”价值的重新评估与渴求。

藏在“嘴替”里的共鸣密码

在过去的情感观察综艺中,观察室所承载的功能是引导观众理解情感关系,赋予情感故事更深层的内涵,期待从一段恋爱关系中反思更普世的情感议题,从而提升节目的思想深度和附加值。

而《心动的信号》进行至第八季,无论是CP叙事模式、戏剧冲突制造以及观察室的程式化点评,已然有了一套观众谙熟于心的“套路循环”。

马伯骞在观察室中的表现能够成为节目的出圈话题,是因为他以一种笨拙的真诚跳出了这种循环。

节目里的他既非情感理论的分析家,也非单纯的情绪气氛组,而是以丰富的微表情与直指核心的评论,被观众戏称为“嘴替”,成为了观众情感的“外化载体” 。

当嘉宾因异地恋问题陷入情绪低谷时,他的微表情传达出大众对回避型沟通的普遍无奈;而在浪漫场景之后,他仍能冷静指出“爱情美好但绕不开现实”,强调感情中计划与磨合的必要性。

他的观点未必是新颖的、成熟的,但这种不回避现实、不美化情感的反馈,将屏幕前千万观众分散、私密却真实的观看情绪,进行了一次集中、放大且可视化的公共呈现,使个体的观感找到了一个集体性的代言形象。

如今许多观众,无论是对于现实情感的观察力还是情感理论的了解都已经足够,已经不再需要嘉宾走在前面“引导”他们如何去理解节目。

而马伯骞在节目里切身地感受和共情,不吝于表达真实的自我。观众能在发言背后看到他性格与观念,感受他的情绪与思考,这份无法矫饰的真诚成就了难得的情感桥梁。

当节目惯性倾向于放大浪漫瞬间、营造梦幻气泡时,马伯骞常常会提供一种清醒而现实视角,刺破节目精心编织的甜蜜泡沫。这使得观察室在节目中的功用悄然从情感赋魅转向了祛魅。

他的反恋爱脑发言“不是所有的好可以给你沾的”,之所以能迅速出圈并被奉为“嘴替”金句,正是因为它精准地传达了当代年轻人在亲密关系中,对于边界感、自我价值与清醒认知的强烈呼唤。

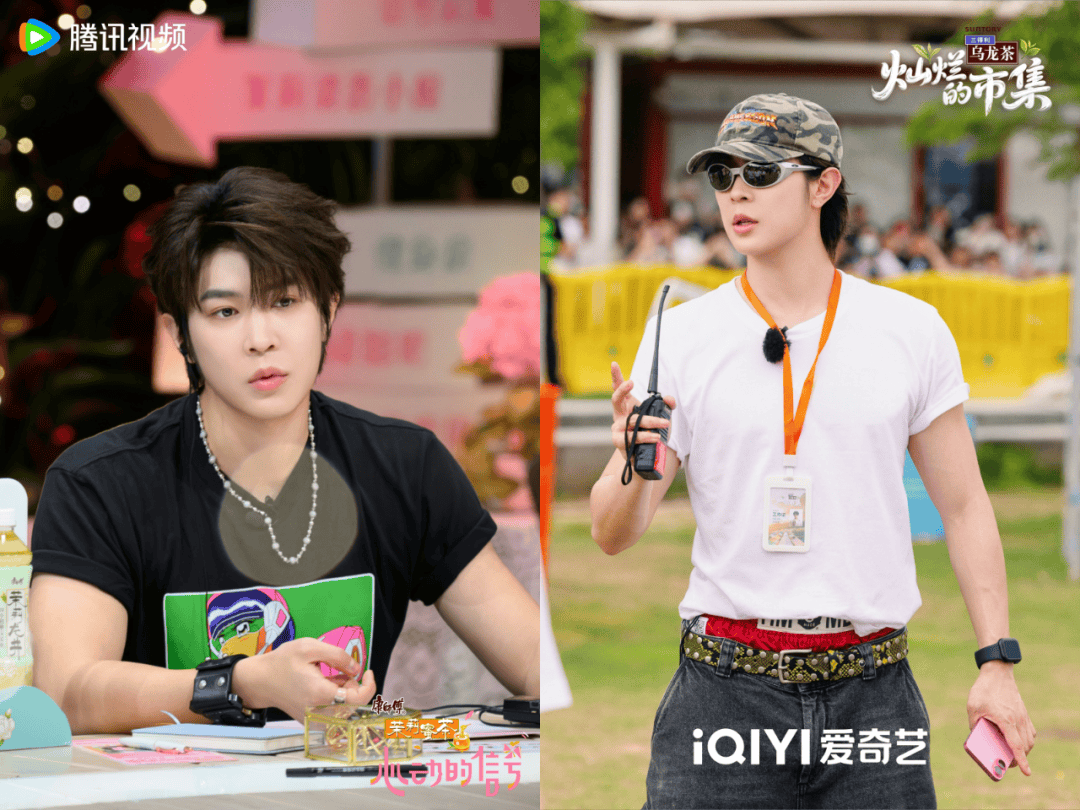

在后来的《灿烂的市集》中,也能看到马伯骞身上对于跳出刻板印象的强烈要求,以及对于综艺“人设”的重构。

随着节目进程的推进,尽管嘴上念着“摆烂”的台词,他的实际行动却与最初的“宣言”形成了巨大反差。从最初建议“图纸不够直观,需要实地考察”的务实态度,到设计“无人售卖摊”试水市场经济,再到后来化身“金牌拍卖师”推动盲盒销售;从主动提出创意相亲角想法,到在发布会环节“为i做e”主动破冰……

这种言行之间的反差,并没有造成其形象的崩塌,反而增强了人格的立体感与可信度。他的“摆烂”使其与向往“躺平”的观众站在了同一情绪阵线上。而其在行动上展现的“隐性卷王”特质本质上是一种无法抹去的责任意识与内在驱动。

这种外在言语与内在驱动的巨大反差,精准地映射了当代年轻人在社会结构性压力下普遍存在的矛盾心理,“既想躺平休息,又因责任心与上进心无法彻底摆烂”的集体性拧巴。

当节目组和同伴将“松弛感”作为标签赋予他时,他在收官时进行了独特的解读:“你是什么样就是什么样,自信的人才会松弛,自信的第一步是自知。”

这便将节目试图营造的“松弛”氛围引导回内在的修养,为追求标签化、强人设的综艺叙事提供了走向更丰富、更深层的可能性。

多维一体的形象构建

从《心动的信号8》到《灿烂的市集》,两档节目勾勒出的马伯骞并非一个单薄的、可预测的综艺形象,而是一个复杂多维却又内在统一的真实个体。

在《心动的信号8》,他打破观众对观察室嘉宾的固有印象,在《灿烂的市集》,他跳出了人设为王的框架,看似矛盾的特质在他身上和谐共存,因为它们都源自同一个底色:不表演、不设防的真实。

这种一致性,让他在2025年综艺市场中形成独特辨识度,不是靠人设制造记忆点,而是用生活质感建立连接。

对于陷入模式化困境的情感观察类节目而言,马伯骞的案例提供了一个破局思路。

当“工业糖精”泛滥成灾,观众对虚假套路产生本能抵触时,节目需要的观察室嘉宾,不再是播报理论的工具人或推动剧情的气氛组,而是能够提供真实情感反应与多元价值输出的“共鸣桥梁”。

他的“嘴替”功能之所以成立,正是因为他代表了观众对虚假叙事的反叛,并借他之口完成了对过度包装的恋爱叙事的祛魅。

对于寻求“入心”的文旅综艺而言,马伯骞则展示了明星嘉宾如何从“体验官”的浅层角色,转变为真正融入生活场景、与素人、与环境建立真实连接的“生活媒介”。

他在《灿烂的市集》中认真倾听摊主大黑讲述创业经历,共情 “不止谋生,更为遇知”的理念,学习打戒指并珍视其承载的记忆……这些都不是浮光掠影的作秀,而是沉下心来的真诚参与。

这种躬身实践的姿态,赋予了节目更扎实的生活质感与更动人的情感温度,也让文旅真正回归到“人与生活”的本身。

从更宏观的行业视角审视,马伯骞的走红隐隐透露出市场与观众对艺人乃至综艺节目评价体系的微妙变化。

如今多数节目和艺人仍在费心寻找并固守某个讨喜的“人设”定位,但最具生命力和吸引力的综艺表现往往不是对市场风向或节目类型的简单迎合,而是在镜头前保持有思考、有反应、有矛盾、有成长的真实自我。

就像马伯骞所呈现的“嘴替”形象、“摆烂式努力”、 “外冷内萌”等特质,并非刻意设计的标签,而是个体性格在不同场景下的自然流露与多维展现。这也恰恰构成了他与观众之间最牢固的情感连接点。

对于综艺行业的创作者而言,选择那些能够勇敢展现“多维真实”的嘉宾,尊重其个性与思想的自然流露,可能比依赖精心撰写的剧本和固化的角色设定更为有效。

当然,一位敢于吐真的嘉宾可以贡献出圈名场面,可以输出金句、造梗,但不可能凭一己之力成就一档综艺。马伯骞的“嘴替”作派和“口嫌体正直”的个人风格也并非在每类综艺中都适用。

但他的“出圈”,至少能够激发一种创作思考:在综艺中留好“气口”,容纳机动但质朴、真实的共情,这可能比流程严格的造梦更有效。

【文/魏侨】